希达电子作为国内最早专注COB技术的代表企业之一,近年一直与行家说Display保持着深度对话的传统。每年,希达电子总经理王瑞光都会针对行业热点与挑战,提出独到见解,为产业发展提出新方向。

2023年,COB技术进入“狂飙”时代,王瑞光呼吁,行业理性看待COB价格战,避免陷入无序竞争。 2024年,他明确指出,COB价格已回归理性,市场发展趋于稳定,展现出明确的增长潜力。 2025年,在近日的深度交流中,王瑞光又向行家说Display分享了一个核心观点:COB技术在未来5年-10年内仍将保持旺盛的生命力,这是行业共同努力的、来之不易的成果。他呼吁,不论是制造商还是应用方,希望都能共同珍惜这一高光时刻,推动COB技术迈向更高水平。

以下为行家说Display摘取的对话重点,分享希达电子在COB技术路线上的最新布局,以及王瑞光对COB发展的最新思考。

01关于COB的几种现象

行家说Display:结合今年Q1表现,以及ISE、ISLE两大展会情况来看,相比往年,COB产业发展的局面,给您最大的感受与不同是什么?希达王瑞光:总体来看,COB已经真正成为小间距LED显示屏的主流之一,并且进入稳定发展期,但也存在一些遗憾。主要有以下几种现象或变化:

1)只要是小间距LED环节的企业,无论是自研还是采购的,均会展出COB相关产品。

2)COB总体水平在提升,特别是表面一致性、显示完整度等方面,现在在展会上可以看到,出现坏点的相对来说也少了很多。

3)P1.2以下应用目前已经是绝对主力。

4)有点遗憾的是,质量和可靠性的平均水平仍需要再进一步提高,去年和今年,陆续有一些厂家都吃了“质量亏“。比如漏电、毛毛虫问题或是墨色一致性问题。

02关于大幅度降本后的COB市场

行家说Display:希达是产业最早专注COB的代表企业之一,见证了COB从技术探索到市场爆发的完整历程。现在行业中出现了两种态度:一种是在享受技术普及带来的市场红利;另一钟则在怀念COB凭借高端定制化标签,获取可观利润的、尚未完全爆发的时期。您是哪一种?希达王瑞光:确实如你所说,COB已经进入了非常残酷的竞争时代,部分企业会压力巨大。但我认为,这是一个“有希望的技术”必经的客观、自然发展过程。前面我也讲了两种现象,一种是好的现象,一种是存在遗憾的现象。这个事情也是分两面看。首先,当事情发生的时候,企业压力当然很大,因为突然就把价格打下来了,那企业原有的库存价值就可能折半了;但从另外一种角度看,原材料端的价格实现快速的、大幅度的降本后,对大家都有很大好处,市场空间打开了,才有机会进入主流市场。对希达来说,现在希达与行业平均水平的“价格差”小了,但是“质量差”大了。以前大家对希达的印象是:产品好,但贵;现在希达要给大家的品牌形象是:产品好,价格也好;所以说对希达来说,相比以前,现在的日子可能更好过了。

03关于COB产能过剩问题

行家说Display:从您的角度,感觉今年COB产能是否过剩?是否可能引发新一轮价格战?希达王瑞光:产能问题我觉得可以从几个角度来看:

1)目前部分中小规模工厂的产能其实是处于闲置状态,例如每月约1000平方米的产能未充分利用。

2)产能过剩是一个交替的过程,闲置产能会逐步被消化,同时仍有新产能不断加入。

3)产能的适度过剩反映了行业正处于爬坡阶段,未来有望逐步实现供需平衡。

04关于COB往大间距or微间距渗透的策略

行家说Display:目前行业呈现"双轨并行"态势:一种向上往P1.5以上发展,追求更大规模效应;一种则往P0.9方向拓展,追求更高利润。那从希达的策略来看,是否更倾向后一种?

希达王瑞光:从我们的角度看,市场或客户需要什么产品,我们就能提供什么产品,在这一点上没有什么难度。但是确实,越往大的间距,价格压力就越大, P1.2以下产品的价格压力则相对会小。以今年的形势来看,我们认为SMD和COB的竞争,成本上已经没有障碍,所以COB会继续加速渗透到P1.5和P1.8,甚至是一些户外产品。而COB在P1.0以下的市场也已经是绝对主力,从希达的基因和策略来看,我们会更专注于单面积产值更大的P1.2及以下的场景和市场。

05关于COB今年产品的进步

行家说Display:您刚刚前面提到COB产品在表面一致性、显示完整度等方面的水平有了提升,今年展出的产品里有哪些具体的体现?

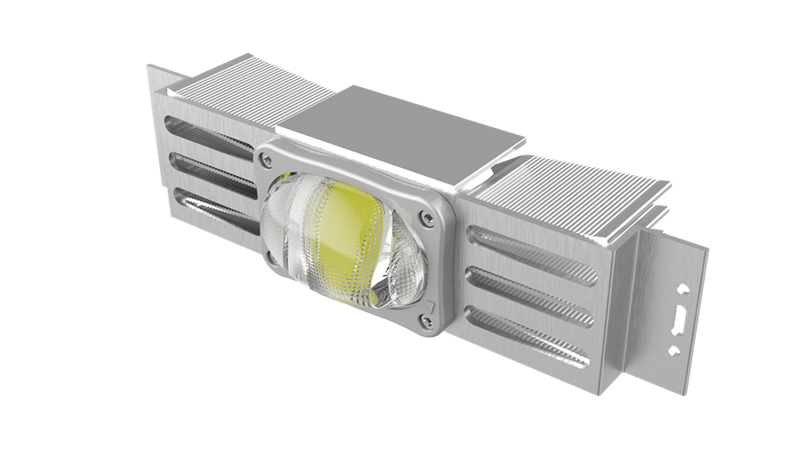

希达王瑞光:以前COB产品比较受诟病的问题主要有墨色一致性问题、毛毛虫问题、亮度不足问题等。今年我们展出的产品已经完美解决了这些问题,让很多数据不是停在指标里,而是真实地出现在我们的视野里。比如S系列新品,我们突破了亮度增强技术,实现亮度不变的情况下功耗能减30%以上;亮度翻倍增加的情况下,功耗仍然保持不变。

06关于COB与MiP的竞合关系

行家说Display:MiP技术也在进步,今年有些COB厂商也推出了MiP产品,他们认为,COB与Micro级MiP不是一去一存的替代关系,终端来看仍然可制成使用Micro级MiP器件的COB产品,您怎么看?

希达王瑞光:目前行业中所称的COB技术,实际上是直接采用“倒装Mini LED芯片”工艺,即将芯片直接固晶在PCB或载体上;而MiP(Micro LED in Package)则是经过二次封装的技术,本质上是将芯片封装成独立的器件后再进行组装,两者在工艺路径上存在显著差异。然而,一个关键点在于,COB厂商现有的固晶设备可以兼容Micro级MiP器件的后道工艺。这意味着,一旦Micro级MiP技术实现规模化量产,COB厂家凭借现有设备和技术积累,能够快速切入MiP领域,并在市场竞争中占据一定优势。MiP当前的问题是成本问题尚未解决,限制了其大规模应用,技术成熟度仍需时间提升。

而COB技术经过多年发展,已具备稳定性和成熟度,在像素复用等特定应用场景中,COB还有具有不可替代的优势(希达今年特别展出了虚拟像素P0.3可量产的产品)。预计COB技术生命周期可达5-10年。所以我现在最大的希望是,不论是制造商还是应用方,都能共同珍惜这一高光时刻,良性竞争,推动COB产业迈向更高水平。

吉公网安备22010402000168号

吉公网安备22010402000168号